Das Hoftheater am Opernplatz

Raum für 1200 Zuschauer im Drei-Sparten-Haus

Das alte Theater ist nicht das Königlich Preußische Theater, das 1909 an der Südseite des Friedrichsplatzes eingeweiht wird. Es geht um das landgräfliche Hoftheater aus dem Jahr 1769, das mit viel beachteten Aufführungen italienischer Opern zu einem in Deutschland geschätzten angesagten Spielort wird.

Das landgräfliche Hoftheater verändert seinen Namen im Kontext der politischen Zustände. Es steigt im Titel auf, ab 1803 ist es das "Kurfürstliche Hoftheater". Vier Jahre später verfügt Jérôme, als König von Westfalen regiert er von Kassel aus, den Namen "Théâtre Royal". Nach der napoleonischen Zeit heißt es 1814 erneut "Kurfürstliches Hoftheater". 1866 wird Hessen-Kassel Teil der Provinz Hessen-Nassau im Königreich Preußen, die Bezeichnung ändert sich wiederum. Das Haus ist jetzt Ort der "Königlichen Schauspiele zu Cassel". Neben diesem offiziellen Titel ist auch die Bezeichnung "Königliches Theater" üblich.

Beide Fotos zeigen das Hoftheater im Jahr 1908, ein Jahr vor dem Abriss des Gebäudes.

Bild links: Der repräsentative Eingang mit Auffahrt und Altane an der Königsstraße und die Ostfassade hin zum Opernplatz mit Ausgängen und den aufwändigen Anbauten.

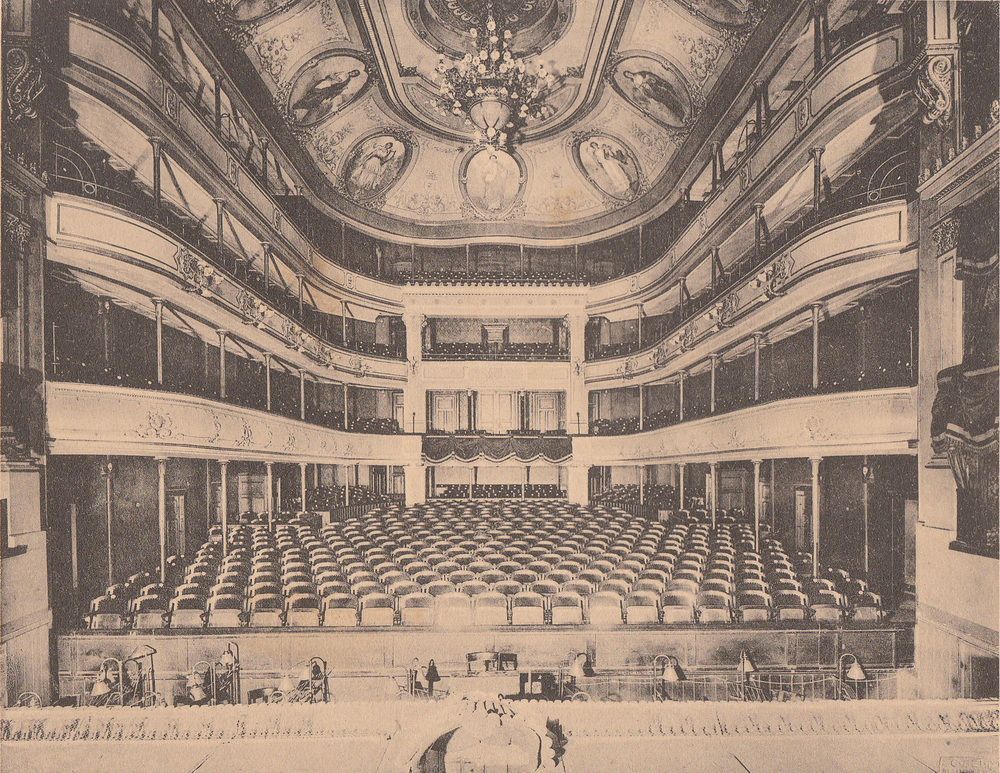

Bild rechts: Der Zuschauerraum im "leichten" Rokoko-Stil mit den jeweils drei Rängen an den Seiten und den Logen vor der Bühne und hinten, dort in der Mitte ist die Fürstenloge zu erkennen.

Beide Aufnahmen (Fotos von Conrad Seldt, Atelier Eugen Kegel) erinnern an den

Abschied vom Alten Theater 1909, Erinnerungsblatt Sammlung FS

Bild links: Lithografie von Friedrich Appel 1830-1836, Grafische Sammlung HKH GS 20263.

Neben dem Kurfürstlichen Hoftheater ist das Palais Waitz von Eschen zu erkennen. Zwischen beiden Gebäuden führt ein schmaler Weg hoch Richtung Wolfsschlucht.

Bild rechts: Foto 1906, links Blick in die Obere Königsstraße. Die Ostseite des Theaters am Opernplatz zeigt den weiträumigen Ausbau des Palais hin zum hohen Bühnenhaus. Am Rand rechts angeschnitten ist das Spohrdenkmal zu erkennen, vor der Auffahrt zum Palais Waitz von Eschen. Postkarte, Sammlung FS

Ein Palais in der Oberneustadt soll ansprechender Spielort für Opernaufführungen werden. Zum respektablen Gebäude gehört ein großes Grundstück an der oberen Königsstraße, an der Nord-West-Ecke des Friedrichsplatzes. Der Ort ist

Programm.

Wie bereits auf dem Homan-Plan von 1742 zu erkennen ist, hat sich Prinz Maximilian, ein Sohn Landgraf Karls, hier 1731 ein ansehnliches Palais mit barocker Gartenanlage einrichten lassen. Räumlichkeiten für Feste und Opernaufführungen sind vorhanden. Aber der Prinz wird insolvent, er stirbt 1753. Seine Töchter übernehmen die Anlage, diesen kauft es Landgraf Friedrich II. 1762 ab. Die ersten Aufführungen italienischer Opern finden hier statt. Hofkapellmeister wird 1763 der Italiener Ignatio Fiorillo. Er verpflichtet Gesangskräfte aus seiner Heimat. Kassels Ansehen in der Musikwelt steigt. Das Gebäude ist aber sanierungsbedürftig. Der Landgraf beauftragt 1764 seinen Oberhofbaumeister Simon Louis Du Ry mit der Planung eines grundlegenden Umbaus und der Erweiterung zum repräsentativen Opernhaus.

Das Prinz Maximilian Palais ist eine eindrucksvolle barocke Anlage in der Oberneustadt, dicht an der Esplanade vor den Stadtmauern. Auf dem Gebäude-Grundstück steht heute ein Teil der Galeria, der Garten erstreckt sich nördlich über die "Neue Fahrt" hinaus und reicht östlich bis zu den Häusern am Opernplatz.

Plan der Hochfürstl. Residenz- und Haubt - Stadt CASSEL in Nieder-Hessen nebst dem Hochfürstl Lust-Garten auf der Aue. Herausgegeben von Homänischen Erben. A 1742 C.R.S.C.M. (Kartenblatt Sammlung FS)

Der Spielbetrieb im neuen, modernen Hoftheater läuft erfolgreich, findet öffentlichen Zuspruch. Wie in anderen Regionen auch geht die Dominanz der italienischen Oper zu Ende. Landgraf Friedrich II. ernennt Marquis de Luchet 1776 zum "Surintendant de la musique et des spectacles". Auf dem Spielplan stehen fortan französische Aufführungen und zeitgenössische deutsche Schauspiele und Opern. Friedrichs Sohn, Landgraf Wilhelm IX. und ab 1803 Kurfürst Wilhelm I. unterstützt das Theater finanziell eher zurückhaltend. Die Geschichte der Spielpläne und Aufführungen, sowie den Wechsel von Intendanten, Operndirektoren und Musikdirektoren in den ersten Dekaden des 19. Jahrhunderts stellt Hans Joachim Schaefer bestens dar, im sehr lesenswerten

Aufsatz: 500 Jahre Orchesterkultur in Kassel 1502 - 2002.

In einem eigenen Kapitel beschreibt Schaefer, langjähriger Chefdramaturg am Staatstheater Kassel, das Wirken und die Bedeutung von Louis Spohr als Hofkapellmeister und Operndirektor - 1822 bis 1857.

1866, Hessen-Kassel geht in der preußischen Provinz Hessen-Nassau auf, verändert sich die Struktur der Hofbühnen in Hannover, Wiesbaden und Kassel. Die drei nun preußischen Theater verwaltet der Generalintendant der Königlichen Schauspiele in Berlin.

Theater um das Theater

1909, 1946, 1955...